<strike id="mewo0"></strike>

<ul id="mewo0"></ul>

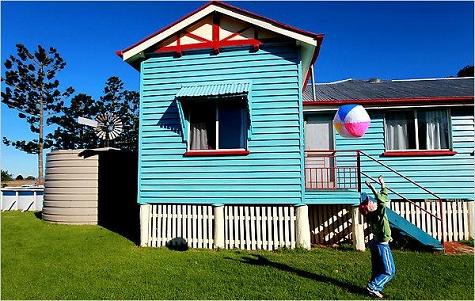

澳大利亞昆士蘭州一戶家庭的儲水設施。為應對干旱,澳大利亞政府補貼居民采用水箱蓄雨水。

據(jù)《紐約時報》報道,澳大利亞史上最大的基礎設施建設工程之一的海水脫鹽工程正在其五大城市推進。該項目耗資132億美元,每天可從處理數(shù)百萬升海水,使其脫鹽成為飲用水。(1美元約合6.77元人民幣)預計兩年之后,等到最后一家海水脫鹽廠建立運轉(zhuǎn),澳大利亞主要城市飲用水的30%將來源于海水。

隨著全球變暖的加劇,近十年來,世界許多國家和地區(qū)都出現(xiàn)用水緊張的狀況,各國紛紛將海洋看成新的水源。澳大利亞更是深受干旱之苦。

澳大利亞水資源服務協(xié)會(WaterServicesAssociationofAustralia)執(zhí)行總監(jiān)羅斯·揚(RossYoung)表示:“對于氣候變化,包括氣候變化帶來的水供給體系變化,我們(澳大利亞人)把自己看作預警試驗品。”羅斯·揚將五個城市132億美元的投資描述為“為適應氣候變化所花費的代價。”

然而,海水脫鹽提供可飲用水的辦法并非盡善盡美。事實上,許多澳大利亞居民對于水費的提高頗為不滿;環(huán)保人士也對海水脫鹽廠對環(huán)境造成的影響表示擔憂,他們認為脫鹽廠將耗費大量能源。批評家也稱,只需要實施更為嚴格的節(jié)水措施,如要求使用更為高效的洗衣機等,就可以輕而易舉從現(xiàn)有水供給中節(jié)約出來。