<strike id="mewo0"></strike>

<ul id="mewo0"></ul>

美麗鄉村新范本系列報道(三)

帶留守兒童玩、種菜、喂豬、習慣漆黑的夜路和沒有網絡的生活,安于鄉村的寧靜,大學畢業后,尤林選擇來到四川彭州市通濟鎮大坪村開始了兩年多的志愿者生活。以廖曉義為首的樂和志愿者們,悄悄地開展了一場新的鄉村改造實驗。

三年多過去了,這個來自民間的實驗是否成功?這給我們的鄉村發展又帶來了哪些借鑒?近日,本報記者前往當地進行了實地考察。

文、圖 本報記者何濤

在外人眼中,廖曉義確實與眾不同。這位外表瘦弱的女子至今仍是無車族;在沒人到訪時,辦公室不開空調;盡可能不坐電梯;一周只洗一次澡。

生存之道:

朝著生態文明走

年過5旬的廖曉義是北京地球村環境教育中心主任,她曾是美國北卡羅萊納大學的訪問學者、中國第一位獲得“蘇菲環境大獎”(有“諾貝爾環境獎”之稱的民間人士),也是“夏天26度空調節能行動”、“生活垃圾分類行動”首倡和推動者。

幾年前,廖曉義放棄大都市,悄悄地在彭州市通濟鎮大坪村展開了一場改造中國農村的實驗。

汶川大地震時,廖曉義是一名志愿者,她想著如何能通過災后重建,改造農村,打造出一個生態農業支撐、和諧文明的新型鄉村。

“人類面臨著全球性的生態危機、社會危機和精神危機,到底該怎么走?我認為只有一條生存之道,就是朝著生態文明走。” 廖曉義說。

經人介紹,她來到了受災嚴重的大坪村。地震后,大坪村里的水泥房屋幾乎全倒了,百廢待興。

想法雖然美好,要實現起來并不容易。首先遇到的就是資金問題。決定在大坪村啟動“樂和家園”項目后,廖曉義向“中國紅十字基金會”提交了項目申請報告。

沒過多久,“紅十字樂和家園”項目得到批準,“紅基會”批了180萬元人民幣在大坪村建設“樂和家園”,包括兩個自然村43戶村民的房屋建設補助和相應的社會環保、醫療等設施以及有關培訓。

生態民居:

建節能節地節材木屋

重建村民生活的第一步,就是重建房屋。大坪村的村民分散居住于海拔近千米的山坡上,這里雖然空氣清新、風光秀美,但交通卻十分不便。

地震后,一些村民想搬遷到山下集中居住,廖曉義卻極力勸說村民們留下來,在山上重建家園。經過一番考慮,大部分村民選擇留在山上重建家園。廖曉義提出“樂和住宅”的概念,“這是蓋節能、節地、節材的生態民居。”

廖曉義還特意請來了中國生態民居首席專家劉加平支援,這位國家建生態民居的“大腕”不僅自帶干糧來做義工,還帶來了一支志愿者建筑師隊伍。每次上山,他們都要爬兩小時的崎嶇山路,山路泥濘時要爬三個小時。為了能讓房屋夏天低一攝氏度、冬天高一攝氏度,他們進行了精細的分析。

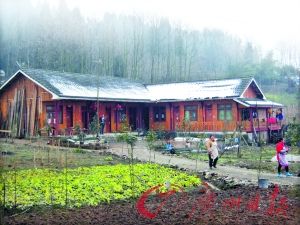

近日,本報記者前往大坪村,初春的山頂上還有積雪。一棟棟木頭房屋點綴在山林之間,與自然和諧地融為一體,宛如一幅國畫。

村民謝商六家是一棟兩層樓的木頭房子,客廳、廚房、臥室一應俱全。由于墻板里加了保溫材料,屋內冬暖夏涼。地震過去了幾年,村里建生態房屋的熱潮仍在持續,一些當初有些猶豫的村民也開始建房子。

其實,讓村民服從統一規劃、建生態木屋并不容易。地震后村里的水泥房屋幾乎全倒了,但是有幾棟木屋沒有倒。村民形成了這樣的印象:木頭房子抗震性能更好。

此外,還有一個重要原因,就是獎勵政策。生態民居的建設采取“政府補貼一點,‘紅基會’補貼一點,不足的部分農戶自己貼”的辦法解決資金問題。

村民們建生態民居還有長期性的鼓勵政策,“人均35平方米,多的宅基地留下來,以股份的方式,搞旅游合作社、養殖場。”最終村民們同意了建設環保木屋。

村民們在原址重建的基礎上,選擇了聚落式,由原來完全分散的、零星的居住變成五個“堆”。

垃圾分類:

給村民派發垃圾桶

如果說,在城市里實行垃圾分類是一個難題的話,在偏遠的農村推行這種做法無疑更加困難。

漫步在村落里的民居前,不時能看到兩個并排而立的塑料垃圾筒,這是專門用于垃圾分類的。在村里的馬路邊還建有專門存放垃圾的小房子。

村民們生活穩定下來后,志愿者們來到村里派發垃圾筒,并給村民們講解垃圾分類的重要性。剛開始有一些效果,但時間一長,垃圾分類的做法沒有得到持續。

每棟生態民居還配建了沼氣池。記者看到許多村民的廚房都設有像煤氣管道一樣的裝置,點燃沼氣灶,會看到淡藍色的火苗。但生活方式的轉變也給沼氣這種環保能源帶來挑戰,特別是抽水馬桶,大量的污水讓村民家的糞池無法產生大量沼氣。廖曉義說,只有等到生態養殖業做起來之后,沼氣能源才能普遍推廣。她還鼓勵村民們建旱廁,既省水又給沼氣池供料,還能存肥。

生態農業:

養生態豬施農家肥

一個生態文明的村落也需要有相應的產業支撐。在廖曉義的口中,這些產業被統稱為“樂和生計”,包括:生態農業、創意產業、養生產業、鄉村旅游等等。

在環保志愿者上山后,大坪村的村民被鼓勵用農家肥種菜,不用農藥化肥;鼓勵村民們養生態豬。

剛開始并沒有村民響應,志愿者們想到一個辦法:買來了幾頭母豬,以極其便宜的價格租給愿意養的農戶,前提條件是必須生態飼養,吃粗糧,喝山泉水。

一位女農戶從志愿者手中租下了母豬。兩年后,她的生態豬飼養規模擴大到了30多頭,這讓不少村民都主動要求養生態豬。

為了鼓勵更多的農民參與生態農業,必須要給無農藥的蔬菜和生態豬肉找到銷路,志愿者經常要跑到成都的一些餐館推銷。

除了生態農業,志愿們還在大力推廣鄉村旅游。村民們投入鄉村旅游業的熱情很高,一位村民的環保木屋有10多個房間,為可能到來的游客做足了準備。

去年,志愿者們組織了多批游客上山,體驗原生態的農村生活。一行幾十人的旅行團上山,志愿們特意組織游客到村民家中就餐,一次就可讓村民賺幾百元。

治理模式:

三方共擔責任義務

如何解決農村的問題,關鍵一點就是要讓當地農民想法子。他們幫助村民們建立了“大坪山生態協會”,經彭州市民政局的批準注冊,成了彭州市第一個村民組成的、以推動生態文明為宗旨的協會。

大坪村第10組、11組的43戶人家全部自愿要求加入“生態協會”。 “生態協會”從成立到運行,建立在與村民經常互動交流的基礎上,比如3戶樣板房的建設,就要3戶戶主和協會理事組成工作小組。

廖曉義說,在建立協會的基礎上,由村委會、“生態協會”和“地球村”三方做了一個“樂和家園聯席會”,三方簽約,每一方都有七方面的責任和義務,以保證“樂和家園”的有效實施以及未來的可持續性。三家機構的人員在責任上清晰,感情融洽,形成了鄉村建設的一種有效的合作伙伴關系。

記者手記:

實驗仍在繼續

在推行社會新農村建設的過程中,我國許多農村都推出一些頗有特色的做法,廖曉義和她的“樂和家園”只是模式之一。由于各地特點不同、地域差別較大,各種模式的推廣需因地制宜。有業內人士表示,“樂和家園”和大多數新農村樣板的經驗說明,鄉村改造需要多方共助,集中政府部門和社會各方面的力量。

廖曉義說,“樂和家園模式”還在探討、摸索當中,如果稱它為“大坪模式”,那么用傳統的話來說,它有鄉村共同體的內涵;用現代的詞來講,它有生態社會主義的特點。她們正在一步一步、一點一滴地實現著這個生態文明與和諧社會的理想,希望它能得到更多的認同和支持,成為中國社會主義新農村發展可以借鑒的模式之一,也希望它能夠成為世界矚目的一個“中國結”。

不知道這場實驗最終的結果如何,但是希望若干年后,大坪村的實驗能夠成功。