<strike id="mewo0"></strike>

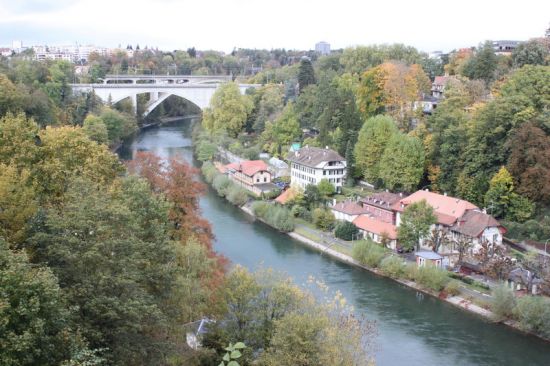

<ul id="mewo0"></ul>  阿勒河兩岸

阿勒河兩岸

連接湖和雪山的是這樣一條條的河。

連接湖和雪山的是這樣一條條的河。

水資源被人們譽為“白色煤炭”。而瑞士因為對水資源的充分利用,被譽為“水電王國”。

世界上許多發達國家在利用天然水資源的同時往往會產生環境問題,那么瑞士又是如何在大規模開發利用這種可再生能源的同時,又避免了類似的環境問題呢?

瑞士資訊swissinfo記者圍繞上述問題于日前采訪了瑞士聯邦能源局官員皮埃爾·布蘭熱(Pierre M Bringer)、水利與地質局官員埃德溫·亨格比勒(Edwin Hungerbuehler)。

融冰雪積水、筑壩修水庫發電

布蘭熱告訴記者,瑞士是內陸國,境內高山林立,地勢南高北低;南部地處歐洲屋脊阿爾卑斯山區的面積就占國土的60%以上,平均海拔在3000-4000米。

西北部汝拉山區平均海拔也有1000多米,中央地區是谷地和丘陵組成的高原,全境海拔4000米以上終年積雪的山峰就有20余座;因此,阿爾卑斯山孕育了歐洲大陸著名的萊茵河(Rhine)、阿爾河(Aare)、羅納河(Rhone River)。

在這些河系的下游則形成大小不等的河流縱橫、湖泊棋布,加上全國各地年均降水量幾乎都在1000毫米以上,所以瑞士的水力資源可謂得天獨厚,十分豐富。而且四季水量供給豐沛且均衡,很少出現大面積枯水期。俗稱“歐洲水塔”的阿爾卑斯山像座壓力均衡的大水箱使瑞士的水力有了更重要的價值。

布蘭熱自豪地說,瑞士人從19世紀中葉起就開始在阿爾卑斯山區雪線以下有利地形處筑壩攔擊水流興建水庫和蓄水池,然后通過地下隧道把其他山谷的高山冰雪融水一并引入后發電。上世紀中葉,限于技術條件電力還不可能象今天那樣被遠距離輸送;但隨著科學技術的發展,瑞士水力資源利用的范疇也在不斷拓展。

布蘭熱說,迫使中立國瑞士大規模開發利用水資源是由于一、二次世界大戰期間中歐地區能源十分緊缺,加上戰爭條件下運輸煤炭和原油已經變得非常困難。當戰后大部分歐洲國家的能源開發計劃仍然陷于戰爭廢墟的時候,瑞士的水力發電已經有了長足的發展,并且這種開發趨勢一直延繼到上個世紀的70年代中期。

利用“白色煤炭”短期近利工程

亨格比勒說,水力發電是利用水體不同部位的勢能之差,其所產生的能量跟水的落差與流量的乘積成正比。根據瑞士山脈走勢與地貌分布狀況,這里的水資源具有地勢落差高、河水徑流量大、湖泊蓄水量豐富等特點,因此在利用水力資源發電時與瑞士境內其他常規能源相比較還具有以下優點:

1.豐富的水資源在瑞士取之不盡、用之不竭是當地最主要的可再生能源,具有可以反復循環使用的特點;

2.水力發電不用花錢買燃料,依靠蓄水和徑流落差發電成本相對低廉,而且投資收效快、積累多,因此水資源在瑞士被譽為“白色煤炭”;

3.瑞士的水電站建成后一般都具有綜合經濟效益,發電的同時通過水庫養殖水產、豐水期灌溉山區農田和牧場。電管部門往往以水庫為中心同時開發高山旅游資源發展旅游經濟等,所以在瑞士利用“白色煤炭”是個具有綜合經濟效益的短期近利工程;

4.瑞士絕大多數建成的水電站常年護養人員比較少、運行成本相對于核電站、火力發電站低廉得多,且對氣候和人體健康幾乎沒有任何污染;

5.利用就地水力資源與使用傳統能源相比較,地處中歐腹地的內陸國瑞士為此節省了巨額的遠距離運輸費用。此外,加強對再生能源的使用還非常有利于瑞士國家安全與政策穩定,因為它不需要參與同其他許多國家一道對世界上有限的石油和煤炭資源進行爭奪,不僅從整體上減少熱排放,而且還可以從根本上消除與別國發生政治沖突的隱患。

亨格比勒說,由于水能資源是瑞士唯一具有競爭力的自然資源,因此瑞士人早在19世紀初就已經成為世界水力發電行業的先鋒。瑞士以80多項水利電力方面發明與技術的長足發展為上個世紀初的工業革命作出了重要貢獻。

如今隨著瑞士對水利電力技術領域研究與開發力度的加大和技術進步的加快,瑞士對世界電力工業的歷史性貢獻還在繼續,因為目前在世界上幾乎所有重要的水電站工地,諸如美國的愛迪生電力工程、土耳其的底格里河大壩水電站、中國的長江三峽大壩水電站等都有瑞士著名跨國公司或2500多個中小企業派出的工程技術人員在那里協助工作。

環境保護與資源利用并重

布蘭熱說,瑞士對環境保護和國土治理都有嚴格的立法。除了已成文的法律條款外,聯邦政府還根據特定工程或建設項目可能作出一些與之配套的臨時環保措施,即使是臨時的但也是既嚴格又具體。

為了保護河流與湖泊水系的水質,瑞士法律明文規定,不能將未經處理的工業和生活用水直接排入附近任何水體,就連瀕湖建筑物上的雨水也必須經屋檐排水槽引入地下,經過處理后才可排入水體。

由于實施了嚴格的環境保護法,所以瑞士全國幾十條河流,上千個湖泊常年清澈透明,而且水質全部符合飲用水標準。

亨格比勒說,雖然水力的利用價值與其他常規能源相比較不僅具有更好的持久性,而且能源效率非常高,但是水電工程往往占地表面積大,水體需要淹沒大片陸地,容易損壞周邊自然環境原貌。

經過對水利資源上百年的開發利用后,瑞士自上個世紀60年代開始出現同樣的環境問題。亨格比勒說,由于瑞士早年的水利工程人為地改變了原有高山河流自然流淌系統,截流筑壩蓄水建設水庫使得許多水系的生態完整性難以繼續保留,特別是許多水電站因為最小流量和水電調峰模式等因素對當地水生動植物、生態和景觀系統產生明顯的不良影響。自然環境的急劇變化引起了社會各方的關注升溫。

如何處理好水資源開發與環境保護是瑞士聯邦政府當時面臨的一個嚴峻問題。亨格比勒說,根據越來越多的瑞士消費者愿意為綠色電力支付額外電價的民意趨勢,聯邦政府環境科學與技術研究院對此進行了一項專題研究。

經過專業人員對河流生態系統、水力學、社會學、經濟學等領域二十幾個跨學科項目的參數進行比較研究:從市場分析到魚類和水底生物生態學研究;從化學和形態學調查到排放量與棲息地適應性仿真等的模擬后,設計出一套按生態協調模式進行水力發電的指導原則,并把消費者為環境和諧所支付的額外電費用來改善和提高已經退化的河流生態系統。

由于瑞士從聯邦政府到普通國民都將利用“白色煤炭”視為基本國策之一,并將此持之以恒地加以貫徹實施,所以瑞士返璞歸真,全國依然碧水藍天。

中國利用水資源仍有巨大空間

亨格比勒、布蘭熱都表示,根據中國電力行業最新年度報告預測,2008年中國總體電力供需形勢將比上年更為嚴峻,持續拉閘限電的地區將會有所增加。盡管中國已躍居為全球第二能耗大國,但從其能源消耗比例結構看,煤炭占了67%,而世界各國這個指標的平均值是25%。

中國國民經濟約占世界總量的4%,但是煤炭的年耗量已經達到大約176萬噸,幾乎占到了全球煤耗總量的31%,能源消耗與經濟能力的比例高出世界標準兩倍多。

據最近一期《世界觀察》調查顯示,2000年世界能源生產總量中以水電為主體的再生能源所占比例只有6.25%,而今年已經攀升到17.4%,預測到2020年這個比例將會上升到50%,100年后將急劇上升到85%。可見在預期的將來以水能為主體,適當開發風能、生物能、太陽能和地熱將是世界新型能源的合理組成。

目前在歐美工業化國家中分別有53%和46%技術可行的陸地表面水能資源都已經被開發利用。中國雖然國土幅員遼闊,水資源十分豐富,然而距離歐美、特別是距離瑞士利用水資源的比例還有相當大的空間可以利用。

盡管瑞士在開發利用水力資源方面的上述經驗都是在特定地理、政治、和法律框架下實施的,但是有許多方面的具體做法不需經過太多的調整也能適應中國在不同地質、地貌條件下開發利用水資源。

瑞士資訊swissinfo,外援記者 愚大