<strike id="mewo0"></strike>

<ul id="mewo0"></ul>

《規劃》重點推進的六大工程分別為:一是科技研發機構集聚推進工程,二是創新型企業培育推進工程,三是人才培養引進推進工程,四是信息化建設推進工程;五是公共服務推進工程,六是生態環境保護推進工程。此外,《規劃》還注重統籌基礎設施建設,重點發展立體交通網絡,構建運行穩定的能源、水源供給體系,建設高標準的污水、垃圾處理設施等。

■人才培養推進“藍色”職業教育

人才培養引進推進工程,加快山東大學青島校區建設。學校占地3000畝,計劃總投資47億元,其中一期投資17.5億元。加快前期籌備工作,爭取盡快立項。2014年完成一期建設任務,2015年全面完成建設。以建設世界一流大學為目標,努力將山大青島校區建設成為高端學術和應用技術研究基地,高端人才聚集培養基地,高新技術成果孵化及產業化基地,高水平國際學術交流合作基地,著力培養高素質專門人才和拔尖創新人才。同時,積極引進更多知名大學落戶藍頂硅谷。

建設高技能人才培養基地。開展促進高等職業教育發展綜合改革試點,支持服務藍色經濟的職業院校發展,支持建立高等職業教育、中等職業教育、專業學位教育銜接溝通的現代職業教育體系,培養高端技能型人才。

■生態保護建兩大生態保護區

生態環境保護推進工程,建設兩大生態保護區,鰲山灣海洋生態保護區:綜合整治入海河流,實施截污工程,建設高標準的污水處理廠和中水回用工程,杜絕污水直接入河、入海排放。加強海洋生態環境保護,促進河口生態環境修復,有效保護海洋環境和海洋生物多樣性。北宅水源地保護區:實施嶗山水庫上游綜合治理工程,建設污水收集和處理設施,建設垃圾中轉設施;實施水土保持和河道治理工程;加強對山體和森林植被的保護。

嚴格控制圍海造地

建設三條生態走廊,海岸線生態廊道:合理利用海岸線資源,統一規劃鰲山灣岸線使用標準和要求,將海岸線及沿岸一定縱深范圍內分為嚴格保護層、限制開發層和適度開發層。依法嚴格控制圍海造地,保護沿岸沙灘、礁石、山體自然景觀,實施沿海防護林工程。濱海公路生態廊道:對濱海公路兩側實施高標準綠化,形成“花城市綠地草相間、多樹種結合、景觀新穎、視覺效果優美”的生態景觀長廊。對區內的交通路網進行綠化升級,形成各具特色的生態路網體系。高新區生態景觀廊道:重點沿祥茂河、洪江河兩岸和創智島濱海岸線,建設濱水公園、城市綠地和防護林等生態景觀,實現區內生態濕地、湖泊鏈接互通,建設河口生態保護系統,構建高新區綠色生態屏障。

■一區 吸引知名高等院校落戶

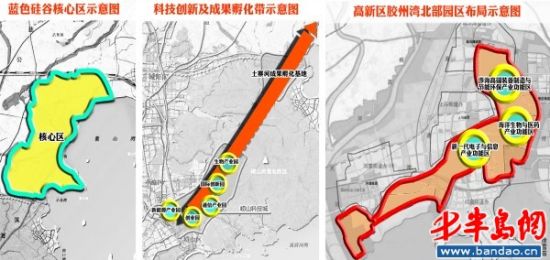

核心區東臨鰲山灣,自然環境優美,交通便利,具有集聚高端海洋科研機構,開展創新服務,建設藍色硅谷的良好條件,重點實現科技孵化和創新驅動 、科技創新綜合服務兩大主體功能。

科技孵化和創新驅動,進一步加大工作力度,吸引更多的國內外知名科研院所、高等院校落戶,支持青島市內海洋科研機構向核心區集聚。集中布局海洋科研、教育、成果轉化、學術交流等重大交流平臺項目,培養引進海洋高層次人才,開展海洋尖端技術、實用技術研發,打造藍色硅谷的智慧中樞、高技術產業發展的動力源。

科技創新綜合服務,在現有基礎上高起點規劃,高標準建設,科學布局政務服務區、金融商務區、居住區,發展教育、衛生、文化、體育、旅游度假等現代服務業,融合發展海洋科技研發、海洋技術成果轉化,為藍色硅谷做好政務、商務和生活服務配套。

■一帶 土寨河兩岸建“成果孵化基地”

由核心區向南,沿濱海大道延伸至嶗山區科技城,形成一條海洋科技創新及成果孵化帶,嶗山區范圍內規劃陸域面積70平方公里。沿濱海大道集中布局科研和科研服務院所、大中專院校服務平臺。重點抓好嶗山科技城和土寨河成果孵化基地建設。

嶗山科技城。西起勁松七路,東至嶗山風景區,南起遼陽東路,北至嶗山與李滄區界,規劃總面積45平方公里。依托中國海洋大學等高校和科研院所,利用現有基礎,強化資源整合,提升海洋科技研發和成果轉化水平,推動產業升級,高標準建設嶗山生物產業園、青島國際創新園、國家(青島)通信產業園、青島創業園、青島新能源產業園、科技企業總部基地。

土寨河成果孵化基地。位于嶗山王哥莊土寨河兩岸區域,規劃面積約15平方公里,集中布局科技城孵化器項目,加快海洋生物、新能源、信息技術等科技成果轉化。

■一園 涵蓋三個新興產業功能區

高新區膠州灣北部園區,是青島規劃建設的第三代生態科技新城,總面積63平方公里,作為藍色硅谷戰略型新興展業發展區,重點建設海洋生物與醫藥、涉海高端裝備與節能環保、新一代電子與信息三個新興產業功能區。

海洋生物與醫藥產業功能區。主要包括正陽路以南、河東路以北、祥茂河兩側區域,規劃面積2.5平方公里,重點推進國家大學科技園、藍色生物醫藥產業園建設,盡快建成藍色生物醫藥公共孵化中心。

涉及高端裝備制造與節能環保產業功能區。主要包括正陽路以北、祥茂河以東、洪江河以西區域,規劃面積10.8平方公里。重點規劃建設中歐生態園,突出海洋儀器設備和智能裝備特色。

新一代電子與信息產業功能區。主要包括中央智力島西南、火炬路兩側區域,規劃面積約6.9平方公里。

發展公共自行車交通體系

建設核心區中心汽車站

建設高新區膠州灣北部園區外接交通網絡,建設環膠州灣高速至青銀高速(與威青高速交叉處)連接線,實現高新區與青銀高速、威青高速、青新高速等高速公路的快速連接;建設海灣大橋紅島連接線、雙積公路,擴建204國道,盡快打通高新區至太原路火車站的軌道交通連接,建設青連鐵路和紅島火車站,實現高新區與青島市主城區、黃島區、日照、連云港的快速連接。

發展軌道交通及其他公交系統。適時啟動青島主城區至藍色硅谷軌道交通前期工作,爭取早日開工建設。規劃建設藍色硅谷核心區中心汽車站 ,增設至主城區、即墨城區的公交線路,優化調整高新區、嶗山科技城公交線路,實現與主城區無縫對接。在藍色硅谷適宜區域增設公交樞紐站、汽車天然氣加氣站 、電動汽車充換電站;在學校、研發辦公區,發展電瓶車和公共自行車交通體系。

海陽核電將成電力來源

電源電網建設,依托國家“西電東送”工程、海陽核電站以及青島本地發電項目,建立穩定的藍色硅谷電力來源。積極推進華能即墨豐城風電、鰲山衛光伏發電等新能源項目。

氣源建設依托萊西夏格莊中石油泰、青、威管線,設青島萊西門站,規劃通往藍色硅谷核心區的次高壓燃氣管線,形成區內燃氣管線環狀互通,逐步實現天然氣管線全覆蓋;規劃建設天然氣加氣站 ;規劃棗山東路至株洲路、九水路的次高壓燃氣管線及調壓站,形成濱海大道燃氣管線環狀互聯。熱源建設,在藍色硅谷核心區建設以分布式燃氣供熱為主 ,其他供熱方式為輔的供熱體系,以合理規模片區為單位,設立天然氣分布供熱站。

適時建設海水淡化廠

挖潛本地水源,建設泉心河水庫,向王哥莊區域供水,日供水量2萬立方米;在山嶺地區通過改造或新建小型水庫、蓄水塘壩,增強天然水的蓄積能力,提高自給能力。

引進客水資源,依托青島主城區自來水管網,建設嶗山科技城高位水池,提高供水能力。依托引黃濟青棘洪灘水庫,建設棘洪灘水庫、高新區供水工程,日供水量9萬立方米;實施產芝水庫、即墨、城陽供水聯調工程,向藍色硅谷核心區供水,日供水量3萬立方米;調整優化王圈水庫供水系統,由向即墨城區供水轉變為向藍色硅谷核心區供水。

發展非常規水資源。適時規劃建設海水淡化廠;在工業冷卻、學校及住宅小區沖廁等方面鼓勵直接利用海水;依托污水處理廠建設,發展再生水利用;推廣節水措施,提高水資源利用率。

新建中型垃圾中轉站

給排水設施,高標準規劃建設給排水設施。依托青島主城區自來水管網和棘洪灘水廠,建設高位水池和加壓泵站,滿足嶗山科技城、高新區用水需求;合理利用現有溫泉水廠、鰲山水廠,新建泉心河水廠,擴建王哥莊曉望水廠,滿足藍色硅谷北部區域用水需求。

垃圾處理設施,加快嶗山區大型垃圾中轉站續建工程建設,在藍色硅谷核心區規劃新建中型垃圾中轉站,在產業園區、學校、居民區設置小型垃圾轉運站,規劃建設環衛車輛停車場,垃圾及時收集、及時轉運,無害化處理率達到100%。推進垃圾處理循環利用,建設循環經濟示范區。

打造“數字藍色硅谷”

重點抓好“云計算中心”建設,實現技術水平國內領先、國際一流,成為青島打造北方數據中心城市的重要載體。計劃總投資5億元,建設面積2萬平方米,可以容納近4000個標準機柜,2012年完成一期建設任務,2013年全面完成建設任務。建設“數字藍色硅谷”,整合現有海洋基礎數據、生態環境監控和保護、海洋災害預警與應急系統,建立海洋數據共享平臺;建立大型儀器設備信息共享平臺,為高等院校、科研機構、企業和科技人員提供共享服務;建立藍色硅谷統一的電子政務平臺,加快網上行政服務中心和藍色硅谷社區管理信息系統建設。記者 婁花 實習生 焦紅紅叢紅珠>>